Michael la 40aine, homme discret, ni beau ni moche, employé modèle d'une compagnie d'assurance, pavillon de banlieue. Ordinaire.

Le soir, rentre sa voiture dans un garage attenant, fait dérouler les volets électriques de ses fenêtres, ferme la porte à clé. De retour à la cuisine, range les courses et fait à manger. Banal fin de soirée pour célibataire désoeuvré.

Mais quelque chose cloche, le couvert est mis pour 2. Un invité peut-être?

A la cave, descend quand tout est enfin prêt, ouvre une lourde porte de fer blindée, entrebâillement qui laisse place au gouffre noir du silence et de la honte.

Viens dit Michael: Wolfgang, 10 ans, séquestré et violé, on ne sait depuis quand, ni comment, est appelé pour le dîner.

De longs plans séquences, une esthétique minimaliste et épurée, un film froid, glaciale même tellement il s’abstient de tout jugement, de tout empathie, de tout commentaire. Des faits, rien que les faits ne laissant qu’à voir. Voir justement, la caméra comme un guide, œil du spectateur, voyeurisme divulgateur, petit à petit montre et dévoile une violence hors champs, d'autant plus forte qu'elle laisse le spectateur abandonné à ce jeux malsain d'imaginer toute l'horreur de ce qui est occulté. Presque honteux d'avoir de telles pensées, le sentiment d’aller trop loin qui rend coupable.

Oui, moi, spectateur, complice de ce cauchemar, aussi impuissant que Michael dans sa volonté d’en sortir. Mais Michael, lui, est bel et bien enfermé dans ce quotidien qui ne cesse de l'accaparer, au banc de la société, isolé dans sa maladie. Il doit sans cesse se méfier, pas de famille, pas d’amis, pas de sorties, conservé son apparente banalité dont il est le prisonnier. Conscient qu’il fait du mal, mal qu’il tente pourtant d’atténuer, de compenser, de rendre vivable. Jusqu'au bout il espère, jusqu'à l'utopique vision de se faire aimer de sa victime. En vain, il le sait bien, c'est un poids lourd qui pèse en son âme et conscience. Comment s’en défaire, à qui en parler? Une pulsion instinctive à laquelle il ne peut échapper sans être interné. Insolvable conflit intérieur lucide de son infâme cruauté. Mais, ne l'est il pas déjà interné? Sa maladie et la conscience qu'il en a ne font elles pas de lui un homme emprisonné, victime d'une séquestration d'ordre psychique et morale?

Voilà que le spectateur se prend d’empathie pour le bourreau, s'en émeut: il a presque l'air gentil, le pauvre devient la victime de sa propre maladie. N'est il pas monstrueux de penser ainsi? En sortant, on se demandera qui est réellement le monstre, Michael ou, nous, spectateur qui nous prenons d'affection pour ce violeur sequestreur malade, contribuant en traquant le dissimulé au processus de l'abominable et de l'inavouable?

Les traces de Michael Haneke sont bien visibles dans le travail de son assistant. Cette esthétique de la porte fermée qui évite au film de sombrer dans l'instrumentalisation émotionnelle de l'horreur mais qui n'édulcore en rien sa réalité. Car l'horreur, c'est précisément la normalité à laquelle prétend Michael.

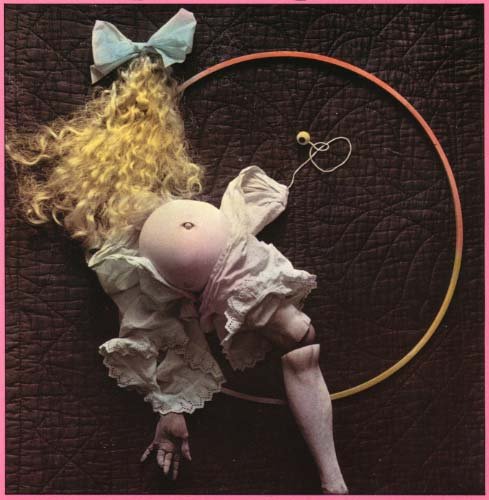

Un clin d'oeil à Lolita de Vladimir Nabokov.